基本の神楽

神おろしとへんばいは、神様に拝殿や舞座に来て頂くための舞で、がんもどきは帰っていただく神事です。

露払いは、舞座を清めるため、最初に舞います。

遺産相続に関する神楽

門前博士は、いつも綺麗に流れる川が、ここ一週間五色に汚れるため不審に思いました。

伽羅女という女性から加茂宇治ヶ原で戦争が始まったことを聞き、麒麟に乗って駆けつけます。

東西南北40万騎と中央の王子軍40万騎が決戦の最中、治れ鎮まれと仲裁に入った門前博士の計らいによって遺産が配分され平和が訪れるという物語です。

遺産に十干や干支、四季四節など農事に馴染みの深い暦を与えるのが興味深いところです。

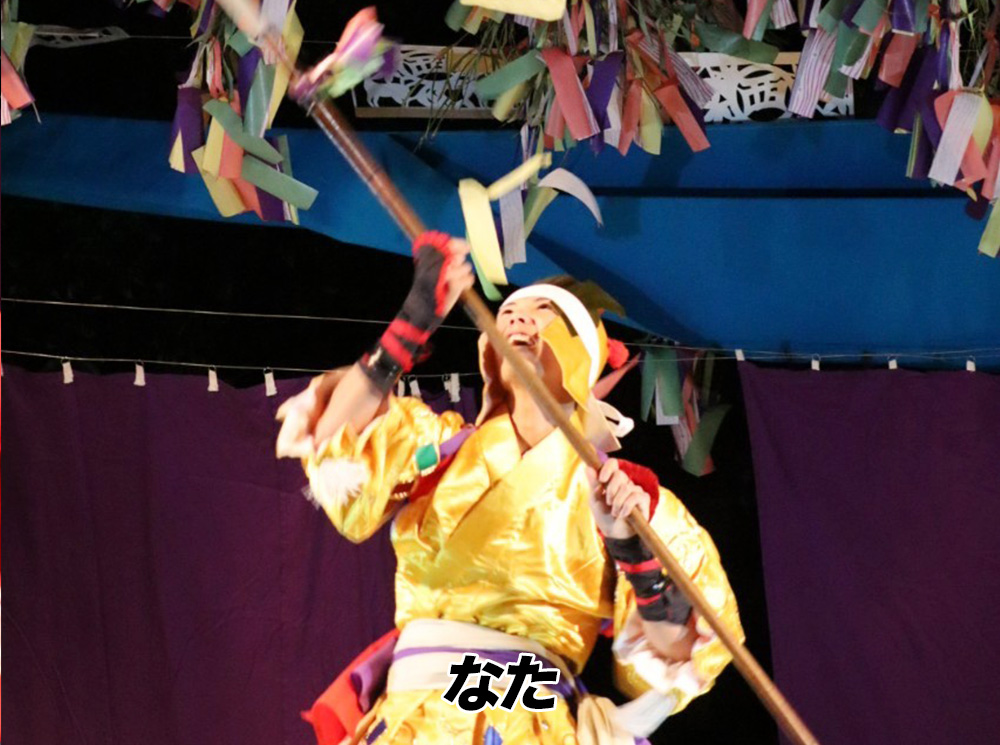

二刀やなた舞は単独で戦う軍事演習で、四天王やつり四舞は合同軍事演習です。

つりざんは4人のうちの1人かけた場合を想定した3軍連携演習です。いずれも激しい舞です。

歌舞は、天下泰平の様子を表現した舞です。

4人の王子が歌いながら楽しげに舞います。

阿羅比良大王の神楽

関とも呼ばれるこの舞は、十二神祇のクライマックスで、演目の最後に舞うのが通例です。

阿羅比良が、神との対話の中で自分の持っている『男子繁盛』と呼ばれる万能の杖を神の刀と交換し、住民牛馬の安寧を託します。

衣装がとてもきらびやかで、迫力のある重厚な舞です。

日本の伝統を基にした神楽

高天原から追放された須佐之男命が、出雲の国へ辿り着きました。

肥の川に差し掛かり老夫婦が娘を中にして泣いていました。命が不審に思い尋ねると、毎年大蛇が現れ

一人の娘を捕ることが繰り返されていました。

命は娘に助力を約束して、大蛇に酒を飲ませて油断させ退治する事ができました。

退治された大蛇の尾から一本の剣が出て

この剣を草薙の剣(天の村雲の剣)と讃えられた舞です。

余興の舞

神楽舞の幕間に舞われる狂言舞です。三郎・六郎が蒔いた種をはしから食べてしまう狐や、

恵比寿の釣った鯛を横取りする六郎などどの舞もユーモラスに表現されています。

十二神祇の舞方には、基本となる型がありますが、余興舞には決まった型がなく、

舞手のアドリブが舞の良し悪しを左右するとても難しい演目です。

花火

神楽舞の幕間に打ち上げる二種類の花火を保持しており、花火の色はマグネシウムなどの混ぜ物で決まります。

混ぜる目方は口伝となっています。

神楽囃子(かぐらはやし)

上河内神楽団では大太鼓・手打鉦・笛の3つの楽器で演奏を構成しています。

楽譜はなくて、主に大太鼓に合わせて笛と手打鉦が合わせる感覚です。従って大太鼓の演奏者が変われば叩き方が変化して、リズムが多少変わってきます。それをなんとか笛と手打鉦が合わせて着いていく感じです。

笛は全て手作りなので、一本いっぽん奏でる音が変わってきます。演目で笛を変えたりするので音の変化もお楽しみください。